- 子連れでいちご狩りに行く時に持って行くべきものはあるの?

- 子連れでいちご狩りに行く時の注意点ってある?

- いちご狩りのコツを教えて!

子連れでのいちご狩りは事前準備が大切です。なんとなくで行くと楽しめないってこともあるので気をつけて。

ひで

ひでこんにちは!筆者のひでです。

先日いちご狩りに行って、これを持っていけば良かったなというものがたくさんありました。

そこで、この記事では体験を踏まえて

- 子連れのいちご狩りの際に持っていくべきもの

- 着ていくといい服装

- いちご狩りのコツ

…などをお伝えします。

この記事を読めば家族でいちご狩りをしっかりと楽しむことができますよ。

くわしい内容は記事の中で説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

それでは、どうぞ!

- いちご狩りの流れが分かる!

- おすすめの持参品が分かる

- いちご狩りの際のコツや注意点・マナーが分かる

- 子供と行くいちご狩りの気をつけるべきことが分かる

子連れのいちご狩りに持っていくべきもの

これから「いちご狩り」に行くという方のために、いちご狩りを体験した筆者ひでが考えておいた方がいいことや、あったほうがいいよというものをお伝えします。

基本的には次の2点をいちご狩り当日までにしっかり準備しておきましょう。

- 持ち物

- 服装

練乳やお皿

今回、地元のいちご狩りに参加してみて他の参加者を見ていると、毎年参加されているリピーターがいることに気づきました。

その方たちの行動を見てみると感心することがたくさん!

中には、練乳持参の方や食べる用のお皿やお菓子を持ってきている人もいました。

今のいちごは昔と比べて甘く美味しくなったので、練乳いらずかもしれませんが、よりスイートに食べたい場合は練乳は必須ですね。

また、プレートにいちごと柿の種を載せている人がいて驚いたのですが、甘辛ミックスみたいな感じで食べるとおいしいのかもしれません。

▼いちご狩りベテランに学ぶ・おすすめの持参品

- 練乳

- 苺や練乳を置けるプレート

- おつまみ

いちご狩りにトッピング持ち込みをしてもいいの?

今回の農園さんでは持ち込みOKでしたが、農園によっては持ち込みNGなところもありますので、必ず確認してから持参するようにしましょう。

もし持ち込みOKな場合、持ち込みトッピングとしては次のものがおすすめです。

- 練乳

- チョコソース

- ホイップクリーム

- アイスクリーム

- 牛乳

定番の練乳やチョコソースは手軽に味わえますし、しっかり管理をすればホイップクリームやアイスクリームなんかも美味しいです。

ただし、こぼしたりすると農園さんに迷惑がかかるので、もし落としてしまった場合にはしっかり処理して帰るようにしましょう。

何かと便利なビニール袋

意外と困るのが食べた後の「へた」

畑に捨てたら汚してしまいそうだし、黒いマルチで覆われているから土に還元することができません。

圃場にゴミを渡して帰るにしても、一時的にどこかに持っておきたい。

その際に活躍するのがビニール袋です。へたや状態がよくなかったものを採ってしまった際にゴミとして入れておくといいです。

ちなみに、今回のイベントでは主催側から紙コップが配られ、そこにへたなどを入れておくことができました。

子連れのいちご狩り おすすめの服装について

子連れでのいちご狩り、気になる服装についてお伝えします。

子どもの服装

食べ放題の宿命ですが、子供の服が汁で汚れる場合があります。

幼児と行く場合は最悪写真のような状態になります(笑)

2歳の子は食事のときによだれかけ(スタイ)は使わなくなりましたが、久々にビニールのよだれかけがあるといいなと思いました。

また、子供は疲れて座り込んでしまうこともあるので、前日や当日の天候状態によってはどろどろに汚れてしまいます。

必ず着替えを持っていくといいでしょう。

大人の服装

大人は食べこぼしはあまりないと思いますが、圃場が畑である以上、くつやズボンが汚れます。(特に土耕栽培の場合)

ですので、汚れてもいい格好でのぞみましょう。

[prpsay img=”https://hidesanpo.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-06-07.55.24.png” name=”ひでさん”]靴はヒールなどはおすすめできません。スニーカーがおすすめです![/prpsay]

また畑を股越す場合もあるのでストレッチ性のある服装が動きやすくていいです。

どうしても汚れがいやな場合は、水耕栽培や背の高い場所でいちごを育てている農園を探しましょう。

子連れのいちご狩りの楽しみ方・注意事項 予約編

まずはいちご狩りを予約する際の注意点をお伝えします。

予約のポイントは次のとおり。

- 開園しているか必ず確認する

- 予約可能か、不可か調べる

- 先着順の場合は午前中が狙い目

開園しているか必ず確認する

予約の際は必ず問い合わせをしたり、農園のSNSで開園状況を確認するようにしましょう。

いちご狩りができる農園はほとんどの場合、生育状況によって開園するかしないかを決めます。

ですので、いちご狩りの開始がシーズンによって変わりますし終了時期もまちまちです。

またシーズン途中であっても、利用状況に対していちごの生育が追いつかなくなった場合は休園していちごの生育を待つ場合があります。

日程を決めたからと行っても状況によっては必ず行けるものではないということを覚えておきましょう。

予約可能か、不可か調べる

また予約に関しては予約可能な農園がある一方で、予約ができず当日先着順といういちご農園があります。

子連れの場合は予約できる農園を選んだ方が待ち時間もないですし、いちごがなくなるという心配がないです。

予約可能な農園については、ネットで「いちご狩り 予約」というワードで調べればけっこう出てきます。

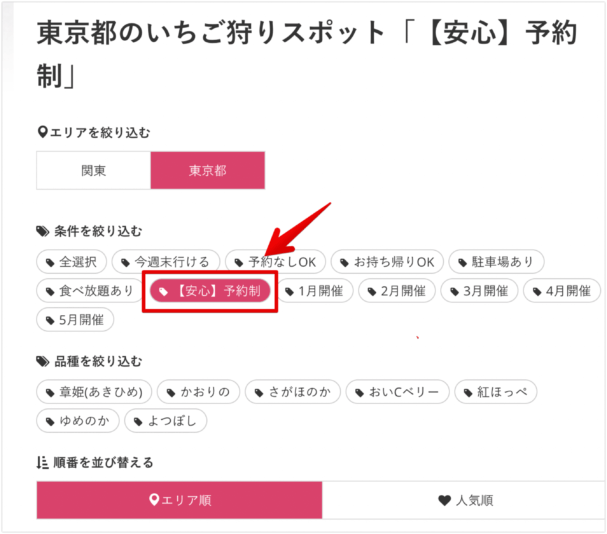

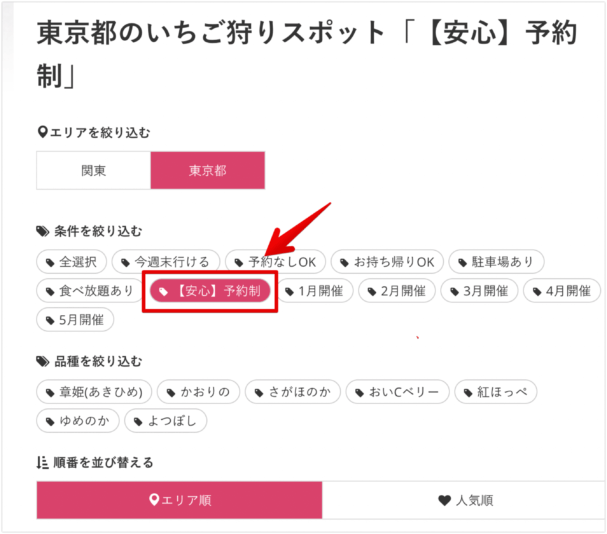

たとえばウォーカープラスでは次のように調べることができます。

▼地域名をクリックし、「【安心】予約制」というタグをクリックすれば絞り込み検索が可能です。

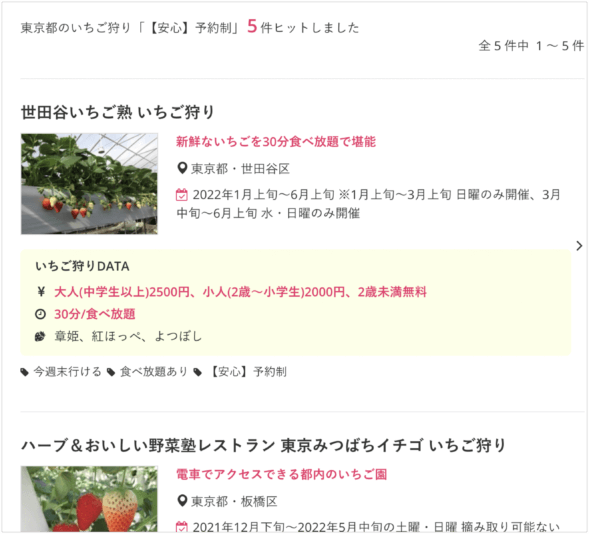

▼予約できるいちご狩りスポットが表示されるので気に入ったものを見ることができます。

参考にしてみてください。>>>ウォーカープラスいちご狩り

先着順の場合は午前中が狙い目

先着順の場合は午前中を狙って行ったほうがいいです。

その理由は午後だといちごの数が少なくなっている可能性があるからです。

また先着順は人気の農園の場合、行列になることもあるので覚悟しておきましょう。

【体験レポート】子連れいちご狩り・注意事項 当日のおおまかな流れ

さて、事前の準備や確認事項を整理できたところで、ここからは体験レポートをしてみたいと思います。

今回は事前申し込み制度で、定員になると締め切るというタイプのいちご狩りイベントでした。

▼まずは簡単に今回のいちご狩りの流れをご説明します。

今回はかなりお得なイベントでとっても人気なので受付開始と同時に電話して申し込みました。

支払いは当日集合・受付の時点でしました。

JAの方に採り方の説明をいただきました。

集合場所から圃場が少し離れていたので、歩いて移動しました。

入り口でチケットを渡し、入れ物をもらって圃場の中へ。

時間を気にしなくてよかったので、とても楽でした!!

トイレは済ませておきましょう

圃場(ほじょう)付近にトイレがないことがあります。

今回は通年で観光農園をされているところではなく、イベントの際に特別に入れていただいている農家さんの圃場でした。

特にそういう場合は気をつけておくべきでしょう。

今回は幸い、集合地点や近くにコンビニがあるので安心でしたが、トイレが近くにないところもあるでしょう。

その場合は先に済ませておくか、近くの場所をしっかりと確認しておきましょう。

▼続いて、詳細なレポートをお送りします。

歩いて農園へ

いちごを育てているところを「圃場」(ほじょう)といいます。

多くの場合ビニールハウスになっています。

今回はJAの支所に集合し参加費を払い、受付をすませ最初に採り方の説明を受けたのち、歩いて圃場まで行きました。

移動時間は5分ほどですが、子供がいる場合はゆっくりペースになるので、だっこがつらい場合はベビーカーなどがあってもいいと思います。

(置き場はないので、ビニールハウスの横に置きっぱなしになります。)

チケットを渡し、圃場に入ります。

ビニールハウスの手前でいちごの入れ物を受け取ります。

プラスチックのケースか、箱が選べました。

今回は大は小を兼ねるということで、大きいものを選択しました。

入れ物はどちらかひとつというわけではなかっので、大きいダンボールの中にプラスチックのケースを入れてもいいですね。

家族にひとつずつというわけでもなく、大人から子供までひとつずつ持てたのは助かりました。

ビニールハウス・圃場の中へ

入り口は農家さんが案内してくださいました。

手前から人を入れていき、多くなってきたら次のハウスを開けて案内するという形でした。

ハウスの中はたくさんの人!子供連れが多かったです。

それでは、良さそうないちごに狙いを定めて収穫しましょう。

その場で食べるなら赤くてツヤっとしたものがおすすめです。

採れたら、さっそくいただきます!

本当のとれたてですから、めちゃくちゃ新鮮でおいしいです!

これぞ、いちご狩りの醍醐味!!

いちご狩りで採りっぱぐれないための、動き方のコツ

イベントなどで一回の参加人数が多い場合は、うかうかしていると熟れたいちごが早くなくなってしまう場合があります。

その対策としてとりっぱぐれないおすすめないちごの採り方をご説明します。

せっかくのいちご狩り体験なので、

- 採る → その場で食べる → 移動

としたいところですが、そうではなくて、

- 採って → 移動 → 採る → 移動… → ある程度収穫してから食べる

というふうにするのがおすすめです。

ある程度の量を確保してからだと落ち着いて食べることができますし、時間制限がある場合はある程度採っておくと、

食べるか、もう少し収穫するかの時間の調整もできます。

子連れいちご狩りの楽しみ方 注意点

通路が狭い圃場に注意

圃場(ほじょう)によるとは思いますが、今回の場所は割と畝(うね)と畝の間の通路が狭かったです。

この場合、すれ違いが難しいので、前方をよくみながらレーンを選ばないとなかなか先にすすめないということがありました。

ただ、通路が狭いのはあるていど仕方がないことだと思います。なぜなら、通路を広くすれば収穫量が減ってしまうからです。

収穫量が減るということは、その場で食べたり、持って帰る量が減ってしまうということです。

このあたりは農家さんがバランスをとっているはずなので、行ってみないと分かりませんが、圃場に合わせて対応するのがよいでしょう。

子供の収穫量を時々確認しよう!

子供は欲望のままとりますので、ほうっておくと後から値段が大変!!ってことになります。

いちごは返すこともできませんので、途中で収穫量を確認しましょう。

今回は「あまおう」が100g・100円というお得値段だったので(やっぱりローカルライフ万歳!!)計算もしやすく安心でしたが、

最初にグラムいくらになるかというのを確認して、子供が採る量を調整するのがおすすめです。

途中で量を計りにいってもいいですしね。

いちご狩り・たくさん獲っても腐らせないコツ

いちごを持って帰る際のコツです。

赤いものと青いものがあれば、赤く熟れたものを持って帰りたくなるのが道理だとは思いますが、ちょっと注意が必要です。

なぜなら、赤くて熟れたものは今まさに食べ時だからです。

その日のうちや数日中に食べ終えるのであればいいですが、季節によって熟れたものはあっという間にカビたり、くさってしまうことがあります。

そこで、数日かけて、ちょこちょこと食べたい!という時は、「まだ色づきはじめの青いもの」を持ち帰りましょう。

(実の小さなものは青くてもこれから大きくなるものなので、採らないようにしましょう。)

このことを受付の列に並んでいる時に、苺を育てている知人に教えてもらいました。

「最初は青いけどだんだん色づいてくるし、甘くもなる。」のだそうです。

最初は半信半疑でしたが、その人の言う通り、実際に家に青い状態のものを持ち帰ってみました。

日数が経ってくると段々と赤くなってきました。

結果的に1週間近く楽しむことができました。

またこの青い状態のものを持ち帰る方法は、子供が採りすぎてしまった時も青いものであれば、

腐らせずに済みますので、子どもたちには最初にどういうものを採ればよいか伝えておくといいかもしれません。

家に持ち帰ってからは、青いものは冷蔵庫に入れておくと熟れないので、常温がおすすめです。

子連れいちご狩りに安く行く方法は地方での参加がベスト!

ぼくたちが参加したのは自治体とJAの共催のような形でかなりお得に利用できるイベントでした。

全国的には観光農園でのいちご狩り体験が多いと思います。

じゃらんなどで調べると、いちご狩りは2000円弱という参加費で、60分の時間制限が多いようです。

しかし、今回は大人800円、子供500円、幼児無料!しかも、時間制限無し!という大サービス!!

これは、地方だからできる価格ですよね。ローカルライフ万歳です!!

自治体の広報誌などをチェックしているととてもお得に利用できる場合があるので、目を通しておくことをおすすめます。

※いちご狩りは主に4月あたりが多いです。

子連れいちご狩りの際に気をつけるべきマナーは?

- 決められた場所がある場合はその中で

- ミツバチは大事な役割があるので、刺激しない

- 大きな荷物は持ち込まないように

- 白いいちごの花は採らない!

- 上手に採ろう!

- 無断でこっそり持ち帰るのは絶対ダメ!

- 時間を守ろう

- きれいに残さず食べよう

1.決められた場所がある場合はその中で

いちご狩り施設の中には採っても良OKないちごの種類やレーンを決められる場合があります。

農園のいちごを多くの人に採ってもらえるように管理するためですので、

場所が決められた場合はルールをしっかり守って採るようにしましょう。

特に子どもは話を聞いていない場合があるので、理解するまでは親のそばで採らせるのがおすすめです。

2.ミツバチは大事な役割があるので、刺激しない

農園の中にはミツバチの住処(すみか)が置かれている場合があります。

この理由はミツバチの花から花への蜜を集める習性を利用して受粉をしてもらっているからです。

ミツバチはいちご農園にとってはとても大切な存在なのです。

虫が怖い人は気になるかもしれませんが、近くに行かず刺激をしなければ問題はありません。

3.大きな荷物は持ち込まないように

いちご農園の中は狭い場合があります。

ですので、大荷物で畑に入るとすれ違いができにくかったり、人に荷物をぶつけてしまうかもしれません。

また過剰な大荷物だと盗難を疑われることにもなるので、必要以上の荷物を持ってこないことが大切です。

荷物が預けられる場合は預けて身軽になってから畑に入るようにしましょう。

4.白いいちごの花は採らない!

かわいいからと、いちごの白い花をとってはいけません。

実はこの花が後々、苺になるからです。

観光農園だと自分たちが行った後も訪れる人がいますので、マナーを守って利用しましょう。

5.上手に採ろう!採り方のコツを動画で紹介

楽しいいちご狩りですが、ここでちょっとした採り方のコツをお教えします。

赤く色づいたいちごがあります。

これに狙いを定めましょう。

いちごをの軸の部分をねじりたくなりますが、それでは一つの実を採るのに時間がかかり過ぎてしまいますし、

下手をすると他のまだ色づいていない小さないちごも採れてしまいます。

採り方にちょっとしたコツがあります。

それはとっても簡単で、狙った赤い実をやさしく持って、勢いよくひっぱるだけです。

勢いよくひっぱると、茎が一緒についてとれずにきれいに実だけとれます。(へたはついています。)

上手くできると、「プチッ!」という気持ちいい音がします。

その音があまりに気持ちいいので、次々と採りたくなってしまいますよ。

引っ張る際に実をしっかり持ちすぎると、傷んでしまい腐る原因になるので、気をつけましょう。

▼具体的な方法は動画を作成しましたので、そちらをご覧ください。

6.無断でこっそり持ち帰るのは絶対ダメ!

当たり前のことですが、こっそりいちごを持ち帰るのはやめましょう。

たいていその場では食べ放題ですが持ち帰りは量り売りで有料になります。

7.時間を守ろう

時間制限がある場合はしっかり時間内に収まるように収穫しましょう。

とくに昨今は入場制限をしている場合が多いので時間をオーバーすると後の人に迷惑がかかります。

みんなで気持ちよくいちご狩りができるように時間には気をつけておきましょう。

時間対策としてはスマホでタイマーをしておくのがおすすめです。

また広い農園では子どもが夢中になってはぐれてしまうこともあります。

早めに時間が迫っていることを伝えるようにしたり、集合場所を家族で決めておくといいでしょう。

8.きれいに残さず食べよう

いちごは「へた」以外すべて食べることができます。

ですので、先端だけ食べて上部を捨てるもったいない食べ方はやめましょう。

またその場で食べる場合はしっかり赤く完熟したものを見極めて収穫するようにするとロスがなくなります。

青くて食べられないものを採ってしまった場合は持ち帰りようにまわすといいでしょう。

土耕栽培か、高設栽培か?圃場選びのコツ

これからいちご狩りに行かれる予定のある方に耳寄りな情報です。

いちごを育てているところを圃場(ほじょう)といいますが、実はこの圃場には大きく2つの形があります。

土耕栽培と高設栽培です。

土耕栽培は昔ながらの地面にいちごの苗がうわっている形です。

高設栽培は設置された高い棚にいちごが植わっている形になります。

それぞれどんな特徴があるかというと、

土耕栽培ではたくさんの苺を抱えながら、しゃがんで収穫するのに対して、

高設栽培では腰を曲げずに比較的ラクに収穫することが可能です。

また、高設栽培で溶液栽培をしている場合は土を使う必要がないので、服や靴が汚れることがなくなります。

以上の点から高設栽培が人気のようですが、土耕栽培でしか出せない味もあるのだとか。

また、ひでさん的には土を感じることができる土耕栽培もかなり魅力的だなと思います。

たまにしかない農業体験ですから、思い切って土にまみれてみるのもいいかもしれません。(めっちゃ収穫した!って感じがあります。)

参考:イチゴ狩りで人気の高設栽培(高設養液栽培)ってなに?『関東のオススメイチゴ狩り完全ガイド』

地方では選択肢がない場合もありますが、土耕栽培か、高設栽培が選べる場合はお好みの方を選ぶとよいでしょう。

まとめ:子連れのいちご狩りは準備が大切!当日は思いっきり楽しもう!

さて、いちご狩りのポイントは伝わりましたでしょうか?

ぜひ、子どもたちと楽しんでいただければと思います。

それでは、また!

ひでさんでした!

コメント